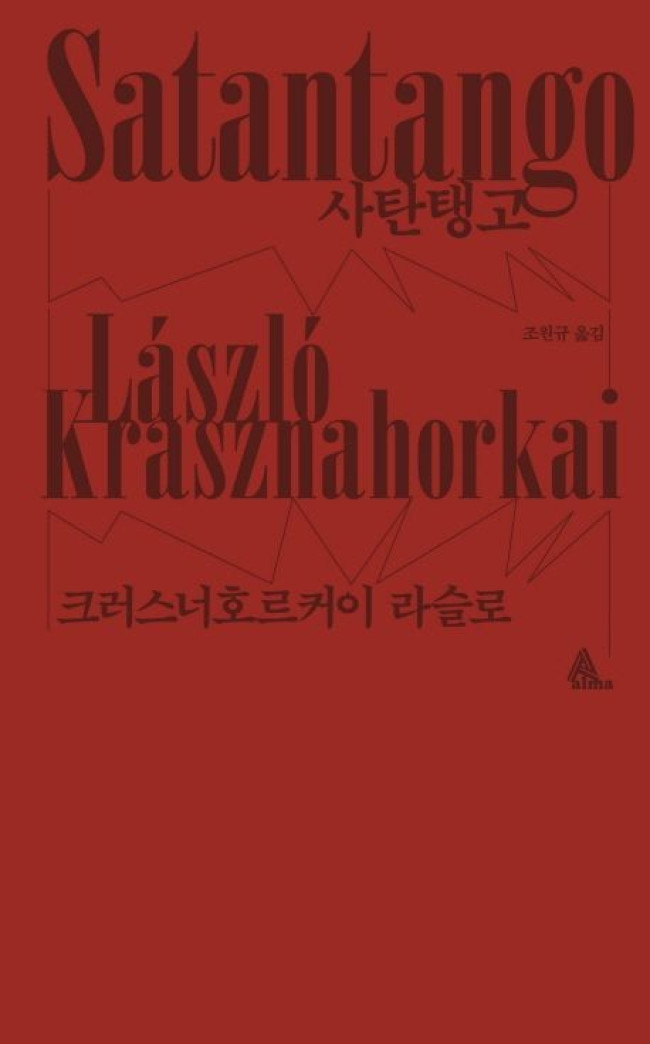

올해 노벨문학상을 수상한 크러스너호르커이 라슬로 [로이터=연합뉴스]

올해 노벨문학상을 수상한 크러스너호르커이 라슬로 [로이터=연합뉴스]

어릴적 띠동갑 형님의 책상 서랍에는 낡은 단파 라디오가 하나 있었다. 어린 시절, 나는 가끔 몰래 그 다이얼을 돌려보곤 했다. 대부분은 지직거리는 소음뿐이었지만, 아주 가끔, 그 소음의 바다 저편에서 알 수 없는 언어로 된 노래나 누군가의 목소리가 희미하게 흘러나왔다. 그 순간, 세상의 끝 어딘가에 내가 모르는 삶들이 계속되고 있다는 사실이 어린 마음에 깊은 위안과 함께 서늘한 외로움을 안겨주었다. 모든 신호가 끊긴 자리에도 삶은 계속된다. 어쩌면, 그 사실이야말로 가장 무서운 것일지도 모른다.

올해 노벨문학상을 받은 헝가리 작가, 크러스너호르커이 라슬로의 소설을 읽는 것은, 마치 그 낡은 라디오의 다이얼을 돌리는 행위와 같다. 그의 문장은 끝없이 이어진다. 숨이 막힐 듯한 문장들 속에서 인물들은 무너진 세상, ‘거대한 이야기’가 사라져버린 폐허 위를 하염없이 걷는다. 공산주의라는 유토피아의 약속이 거짓으로 판명된 후, 그들에게 남은 것은 멈추지 않는 비와 진창뿐이다. 그들은 무언가를 기다리지만 그것이 무엇인지 알지 못하고, 어딘가로 가려 하지만 어디로 가야 할지 알지 못한다. 그저 걷고, 말하고, 기다릴 뿐이다. 모든 희망의 방송이 끝난 후에도 계속되는, 삶이라는 이름의 지독한 잡음.

[알마 제공. 재판매 및 DB금지]가끔 세상은 보이지 않는 거대한 존재가, 꼭 필요한 시기에 꼭 필요한 이야기를 넌지시 건네준다는 느낌을 받을 때가 있다. 올해 노벨문학상이 헝가리의 크러스너호르커이에게 돌아간 것이 나에게는 꼭 그렇게 다가온다. 왜 하필 지금, 우리는 이토록 아득한 절망의 서사를 마주해야 하는가. 그것은 아마도, 우리가 잃어버린 것들의 가치를 되새기라는 서늘한 계시일 것이다. 거대한 구호와 이념의 스피커 소리가 너무 컸던 시대. 우리는 ‘함께 잘사는 세상’이라는 약속에 취해, 내 옆 사람의 작은 신음 소리를 듣지 못했다. ‘정의’라는 깃발 아래, 서로를 의심하고 미워하는 법을 먼저 배웠다. 그 시끄러운 방송이 끝나고 난 지금, 우리에게 남은 것은 무엇인가. 텅 빈 광장에 홀로 서서, 차갑게 식어버린 심장을 쓸어내리는 법을 잊어버린 사람들. 서로의 눈을 마주치지 못하고, 자신의 언어를 잃어버린 채, 누군가 새로운 구세주가 나타나 또 다른 약속을 해주기만을 기다리는 사람들.

[알마 제공. 재판매 및 DB금지]가끔 세상은 보이지 않는 거대한 존재가, 꼭 필요한 시기에 꼭 필요한 이야기를 넌지시 건네준다는 느낌을 받을 때가 있다. 올해 노벨문학상이 헝가리의 크러스너호르커이에게 돌아간 것이 나에게는 꼭 그렇게 다가온다. 왜 하필 지금, 우리는 이토록 아득한 절망의 서사를 마주해야 하는가. 그것은 아마도, 우리가 잃어버린 것들의 가치를 되새기라는 서늘한 계시일 것이다. 거대한 구호와 이념의 스피커 소리가 너무 컸던 시대. 우리는 ‘함께 잘사는 세상’이라는 약속에 취해, 내 옆 사람의 작은 신음 소리를 듣지 못했다. ‘정의’라는 깃발 아래, 서로를 의심하고 미워하는 법을 먼저 배웠다. 그 시끄러운 방송이 끝나고 난 지금, 우리에게 남은 것은 무엇인가. 텅 빈 광장에 홀로 서서, 차갑게 식어버린 심장을 쓸어내리는 법을 잊어버린 사람들. 서로의 눈을 마주치지 못하고, 자신의 언어를 잃어버린 채, 누군가 새로운 구세주가 나타나 또 다른 약속을 해주기만을 기다리는 사람들.

나는 크러스너호르커이의 문학에서 우리나라 정치의 심연을 바라본다. 그들은 지금 이 순간에도 ‘새로운 세상’이라는 달콤한 주파수를 송출하며 사람들을 현혹한다. 그 방송에 중독된 이들은 자신의 삶이 조금씩 무너져 내리는 소리를 듣지 못한다. 법과 상식이라는, 우리를 지탱해 주던 최소한의 질서가 부서지는 소리를 외면한다. 그저 저 스피커 너머의 세상만이 진짜라고 믿을 뿐이다.

그러나 진짜 삶은 스피커 안에 있지 않다. 그것은 오늘 저녁, 내가 사랑하는 사람과 마주 앉은 식탁 위에 있고, 서툰 글씨로 쓴 아이의 편지 속에 있으며, 고된 하루 끝에 마시는 시원한 물 한 잔에 있다. 우리가 지켜야 할 세상은 바로 그 작고 구체적인 행복들이다. 거대한 약속은 언제나 우리를 배신했지만, 작고 따뜻한 손의 감촉은 단 한 번도 우리를 속인 적이 없다.

이제는 시끄러운 라디오를 꺼야 할 시간이다. 그리고 귀를 기울여야 한다. 내 곁에서 들려오는 작은 숨소리에, 바람에 나뭇잎이 스치는 소리에, 침묵 속에서 비로소 들려오는 나 자신의 목소리에. 세상의 끝에서 우리를 구원하는 것은 또 다른 구호가 아니라, 서로의 온기를 나누는 작은 용기일 것이다. 낡은 라디오는 이제 더 이상 말이 없지만, 나는 그 침묵 속에서 가장 중요한 이야기를 듣는다.

박주현 칼럼니스트 다른 기사 보기

이 기사에 5개의 댓글이 달려 있습니다.

많은 생각을 하게 하는 글이네요. 잘 읽었어요.

좋은 기사 감사합니다

기사 감사합니다.

죽창가가 난무하는 시대 잔잔한 감동의 글입니다

한글자 한글자 새기면서 잘 읽었어요.

이리 생각하고 하고싶은 말을 글로 표현하여 생각을 공유해 주시니 고맙습니다.