이재명 대통령이 6·25 전쟁 75주년 기념식에 불참했다. '10년 단위 정주년(整週年)에만 참석하는 것이 관례'라고 하는데 역대 대통령들의 사례를 통해 사실관계를 따져봤다.

대전컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 75주년 행사 (사진=연합뉴스)

대전컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 75주년 행사 (사진=연합뉴스)

판정: 대체로 사실

'대통령은 10년 단위 정주년에 주로 참석하고, 그 외 해에는 불참하는 것이 일반적'이라는 관례는 역대 사례를 통해 대체로 사실로 확인된다. 75주년은 10년 단위 정주년이 아니므로, 이 대통령의 불참 자체는 관례를 명백히 깬 것이라고 보기 어렵다.

하지만 이번 논란의 핵심은 불참이라는 행위 자체보다, 같은 날 대통령이 내놓은 안보관에 대한 메시지가 국민적 불안감을 증폭시켰다는 데 있다.

검증 1: '10주기 참석' 관례는 있었다

6·25 전쟁 기념식은 국가보훈처 주관 행사로, 대통령 참석이 법적 의무는 아니다.

실제 역대 대통령들의 기록을 보면, 50주년, 60주년, 70주년 등 10년 단위로 끊어지는 '정주년'에 대통령이 직접 참석해 행사의 의미를 더하는 관례가 형성돼 왔다.

▲김대중 전 대통령은 제1차 남북정상회담 직후 열린 50주년(2000년) 기념식에 참석해 남북 화해를 강조했다.

▲이명박 전 대통령은 천안함 피격 직후였던 60주년(2010년) 기념식에 참석해 강력한 대북 메시지를 냈다.

▲문재인 전 대통령도 임기 중 70주년(2020년) 기념식에 참석했다. 정권 성향과 무관하게 10년 단위 기념식에는 대부분 참석한 것이다.

검증 2: 보수 대통령도 불참… 이례적 일 아냐

반대로 10년 단위가 아닌 해에는 대통령이 불참하는 경우가 더 많았다. 특히 보수 진영의 상징적 인물인 박근혜 전 대통령은 임기 내내(63~66주년) 6·25 기념식 본행사에는 직접 참석하지 않았다. 대통령의 불참이 진보 정부만의 선택이 아님을 보여주는 대목이다. 다만 박 전 대통령은 본행사 불참 대신 참전 유공자들을 초청해 위로연을 여는 방식으로 예우를 표했다.

2016년 6월 24일 당시 박근혜 대통령과 한민구 국방부 장관, 박승춘 국가보훈처장이 서울 롯데호텔에서 열린 6.25전쟁 제66주년 국군 및 UN군 참전유공자 위로연에 참석하고 있다 (사진=연합뉴스)

2016년 6월 24일 당시 박근혜 대통령과 한민구 국방부 장관, 박승춘 국가보훈처장이 서울 롯데호텔에서 열린 6.25전쟁 제66주년 국군 및 UN군 참전유공자 위로연에 참석하고 있다 (사진=연합뉴스)

결론: '관례'보다 위험한 '안보관'이 논란 증폭

결론적으로 이 대통령의 불참은 역대 전례에 비춰 '관례를 깬 파격'으로 보기는 어렵다. 그럼에도 논란이 증폭되는 이유는, 불참이라는 행위와 같은 날 발표된 대통령의 안보 메시지가 결합되며 국민적 불안을 자극한 탓이다.

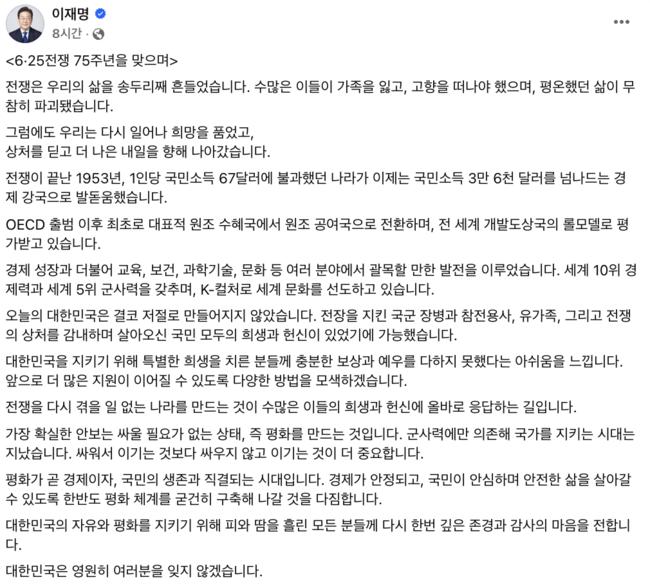

이 대통령은 75주년 당일 SNS를 통해 "군사력에만 의존해 국가를 지키는 시대는 지났다"며 "가장 확실한 안보는 싸울 필요가 없는 상태, 즉 평화를 만드는 것"이라고 밝혔다.

625전쟁 75주년에 군사력에만 의존하지 않겠다고 선언한 이재명 대통령 (사진=이재명 페이스북)

625전쟁 75주년에 군사력에만 의존하지 않겠다고 선언한 이재명 대통령 (사진=이재명 페이스북)

이 메시지는 엄중한 현실과 동떨어져 있다는 비판에 직면했다. ▲북한은 대한민국을 '불변의 주적'으로 헌법에 명기하고 핵 선제공격을 법제화하며 위협을 노골화하고 있다. ▲바로 며칠 전에도 서해상으로 방사포를 발사하는 등 군사적 도발을 멈추지 않고 있다. ▲우크라이나 전쟁 이후 전 세계는 군비 증강 경쟁에 돌입하며 '힘을 통한 평화'를 추구하는 것이 현실이다.

결국 이번 논란의 본질은 '대통령의 불참'이라는 형식보다, 75년 전 전쟁의 교훈을 되새기는 날에 나온 대통령의 '안일한 안보관'이 국민들에게 더 큰 불안감을 안겨주었다는 데 있다. 불참이라는 '관례적 행보'가 현실과 동떨어진 '위험한 메시지'와 결합되면서 논란이 증폭된 것이다.