<사진:윤호중 행정안전부 장관 후보자, 질의 답변 (서울=연합뉴스) 박동주 기자>

청문회장에서 윤호중후보의 손이 미세하게 떨렸다. 1984년 서울대 민간인 감금폭행 사건에 대한 질문이 나왔을 때였다. "저는 폭행에 가담하지 않았습니다." 하지만 기자들이 찾아낸 판결문은 다르게 말한다. 피고인 D로 표기된 한 학생이 "다른 학생들과 함께 민간인들을 폭행하고 감금하는 데 가담했다"고 적혀 있다. 법원 서기관이 타자기로 두드린 그 문장들은 40년이 지난 지금도 변하지 않는다.

그날의 기록은 변명으로 일관했던 유시민의 책 『아침으로 가는 길』 124쪽에도 생생하게 나와있다. 눈을 가리고, 옷을 벗기고, 교련복으로 갈아입히고, 손을 뒤로 묶고. 그리고 화장실에서 벌어진 일. 세면대에 머리를 집어넣었다가 꺼내는 일이 반복되었다. 30시간. 금요일 밤 10시에 시작된 일이 일요일 새벽 4시에 끝났다. 그 사이 피해자들은 몇 번이나 기절했을까. 의식을 잃는 순간이 유일한 휴식이었을까.

"직접적인 관여를 하지 않았습니다." 윤호중이 다시 말했다. 그리고 덧붙였다. "학생운동 지도부로서 그런 일을 막지 못한 것에 대해 책임감을 느낍니다." 직접적이지 않았다면 간접적이었다는 뜻이다. 막지 못했다면 알고 있었다는 뜻이다. 언어는 때로 진실을 숨기는 도구가 되기도 한다. 1984년 9월. 전두환이 대통령이고 아시안게임을 2년 앞둔 시점이었다. 서울대 캠퍼스에는 '데모하는 학생'과 '프락치로 의심되는 민간인' 사이에 선이 그어져 있었다. 그 선 너머의 사람들은 더 이상 사람이 아니었다.

프락치. 그 단어 하나면 충분했다. 의심만으로도 충분했다. 30시간 동안 한 인간을 지옥에 빠뜨리기에는.

그 시절의 학생운동 지도부를 맡은 사람이 장관이 되려고 한다. 공권력을 쥐려고 한다. 과거에 민간인을 상대로 초법적 폭력을 행사했던 사람이 이제 행정안전부 장관이 되려고 한다. "편견이나 선입견 때문에 민간인을 프락치로 오해한 것 아닙니까?" 한 의원이 물었다. "그런 편견이 행정에서도 발휘되지 않을까 염려됩니다." 윤호중은 고개를 끄덕였다. 하지만 그의 눈빛에서는 여전히 확신이 읽혔다. 그때도 옳다고 믿었고, 지금도 틀렸다고 생각하지 않는다는 확신이.

청문회 마지막에 그가 사과했다. "서울대 학생운동을 대신해서 진심으로 사과드립니다." 서울대 학생운동을 대신해서. 자신 스스로의 사과가 아니라 서울대 학생운동을 대신해서.

그날 밤 피해자 중 한 명은 지금도 물소리만 들어도 식은땀을 흘린다고 한다. 세면대에 머리를 집어넣었다 뺐다 하던 그 기억 때문에. 또 다른 피해자는 교련복만 봐도 심장이 뛴다고 한다. 40년이 지났다. 가해자는 장관 후보가 되었고, 피해자는 여전히 그날 밤을 살고 있다. 기억은 편집되지만 상처는 편집되지 않는다. 그리고 때로는 그 차이가 모든 것을 말해준다. 이 피해자들은 아직도 가해자들의 승승장구를 무력하게 지켜보며 한편으론 과거의 트라우마와 싸워야 하는 이중고를 겪고 있는 셈이다. 이들의 눈에 비친 우리나라는 과연 어떤 나라일까?

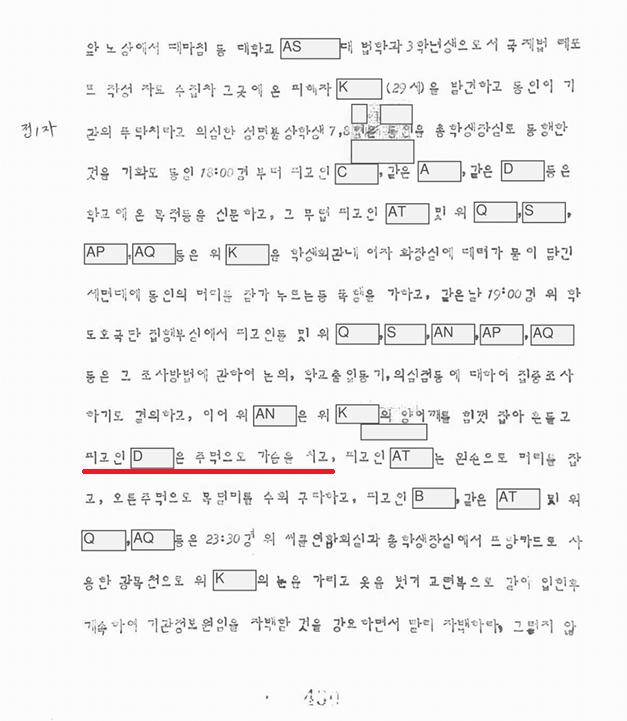

<1984년 '서울대 민간인 감금·폭행 사건' 최종심 판결문 중 일부 / 출처 : 국민의힘 서범수 의원실>

윤호중 후보와 당시 판결문. 둘 중하나는 거짓말을 하고 있다. 선택은 독자의 몫이지만, 판결문은 누구처럼 핑계를 대지 못한다는 차이가 있을뿐이다.

이 기사에 4개의 댓글이 달려 있습니다.

참담하네요...

피해자들이 보면 심정이 어떨지 ...

학폭 피해자들이 가해자들 방송 나와서 잘 나가는 거 보면 피를 토할 거 같은데

그보다 더하면 더했지 덜하지 않을 거라 봅니다

그 패거리들 이제 좀 안 보고 살고 싶습니다

더민주당 끔찍하다.

입에 침도 안바르고 거짓말하는 사람이 누군지는

삼척동자도 알게 됐어요.

만주당이 망해야 나라의 기강과 도덕성이 살아날 것 같아요.