파란 호랑이와 갓 쓴 까치, K팝으로 부활한 민화의 아이콘

<케이팝 데몬 헌터스>의 파란 호랑이 더피와 한국 민화의 호작도

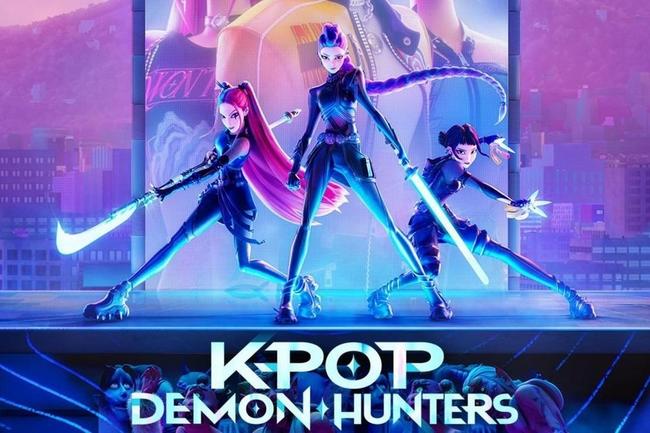

지난 6월 20일 공개한 넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스(Kpop Demon Hunters)>가 세계적인 흥행을 끌면서 2주간 영화 부문 글로벌 1위를 기록했다. 이 작품은 K-pop 그룹이자 퇴마사인 ‘헌트릭스’가 악령을 물리치는 이야기를 담는다. <케이팝 데몬 헌터스>는 흡입력있는 스토리 전개와 OST의 조합, 매력적인 등장인물들, 그리고 한국 문화를 충실하게 반영한 점이 인기 요인으로 평가받고 있다.

▲ 넷플릭스 영화부문 글로벌 1위에 랭크된 <케이팝 데몬 헌터스>|사진출처 넷플릭스

이 작품에서 특히 주목받는 캐릭터는 바로 파란 호랑이 ‘더피’와 갓을 쓴 까치 ‘서씨’이다. 개인적으로는 이 파란 호랑이 더피를 보기 위해 <케이팝 데몬 헌터스>를 시청해도 아깝지 않다고 생각한다. 영화 속 파란 호랑이와 까치의 등장 시간은 짧지만 귀엽고 사랑스러운 매력으로 씬스틸러를 넘어 주인공에 가까운 인기를 끌고 있다. <케이팝 데몬 헌터스>의 관심이 높아지자 한국 민화의 대표 주제인 호작도(虎鵲圖, 작호도)와 이 두 캐릭터의 연결성에 대한 관심이 높아지면서 국립중앙박물관의 호작도 관련 굿즈 역시 인기를 끌고 있다.

더피와 서씨는 전통 민화의 상징적 구조를 3D 애니메이션에서 현대적으로 재해석한 존재로, <케이팝 데몬 헌터스>의 호랑이와 까치의 귀여운 등장은 문화 아이콘의 단순한 오마주를 넘어 한국 민속학적 상징의 현대적 재해석이라는 점에서 주목할 만하다.

▲ <케이팝 데몬 헌터스>의 더피와 서씨 |사진출처 넷플릭스

파란 호랑이 ‘더피’: 민화의 사랑스러운 계승자

파란 호랑이 ‘더피’는 까치 ‘서씨’와 함께 극 중 헌트릭스의 ‘루미’와 사자보이즈 ‘진우’ 사이에서 메시지를 전하는 전령 역할을 맡는다. 호랑이의 크고 형형한 눈, 익살스러운 표정, 통통한 발과 귀여운 꼬리털 등은 조선시대 전통 민화 호작도의 해학과 친근함을 계승하면서도 푸른색 몸과 순박하면서도 어딘가 살짝 모자란듯한 눈빛에 판타지적 색채를 입혀 글로벌 대중에게 신선하게 다가간다. 외모는 호랑이지만 하는 행동은 고양이 그 자체인 더피는 극 중 가장 귀여운 캐릭터이다.

용맹과 벽사의 상징, 그리고 해학의 주인공

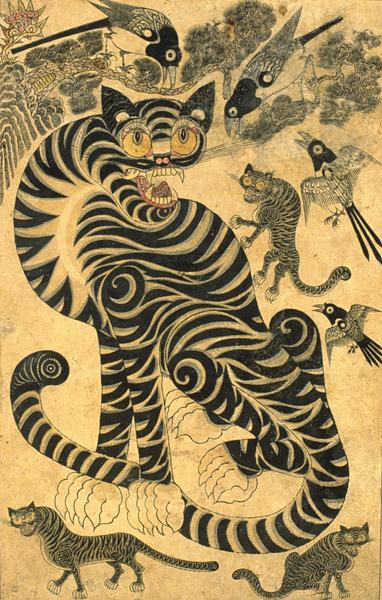

한국 민속에서 호랑이는 오랜 세월 용맹함의 상징이자, 사악한 기운을 쫓는 벽사(辟邪)의 존재로 여겨졌다. 부적이나 수호신으로도 호랑이가 자주 등장했다. 하지만 조선시대 민화 속 호랑이는 위엄을 벗고 다소 어리숙하고 친근한 모습으로 그려졌다. 커다란 눈을 부릅뜨고 이빨을 드러내며, 때로는 바보스럽게 웅크리고 앉아 있는 모습은 권위의 허상을 풍자하는 서민의 해학이자, 권세가를 조롱하는 우화적 장치이기도 했다.

이렇듯 호랑이는 두려움의 대상이면서도 신격화된 존재로서 한국인의 다양한 감정과 신앙을 동시에 담아내왔다. 불교 사찰의 산신당에서 산신령 곁에 그려진 호랑이는 무섭기보다는 인자하고 다정한 모습으로, 인간을 돕는 선한 짐승으로 인식되었다.

|

▲까치호랑이(鵲虎圖), 화가 미상, 조선시대, 88cm × 52cm, 가회민화박물관 소장 |

삼눈이 까치 ‘서씨’: 기쁜 소식과 희망의 전령

갓을 쓰고 눈이 세 개인 까치 서씨는 <케이팝 데몬 헌터스>에서 호랑이 더피와 반드시 함께 등장한다. 서씨는 더피의 어딘가 어벙한 모습을 한심하게 바라보거나 한숨 쉬는 모습으로 나온다.

<케이팝 데몬 헌터스>의 까치 |사진출처 넷플릭스 캡션

<케이팝 데몬 헌터스>의 까치 |사진출처 넷플릭스 캡션

한국에서 까치는 예로부터 기쁜 소식을 전하는 길조로 사랑받아 왔다. 민화뿐 아니라 옛 민담, 세시풍속에서 까치는 복과 행운, 희망의 상징으로 알려져있다. 칠월칠석날 오작교를 놓아 견우와 직녀를 이어주는 전설처럼 까치는 성실한 선행자이자 하늘의 신탁을 전하는 동물로도 여겨졌다. 조선시대 민화 속 까치는 호랑이 앞에서도 주눅들지 않고 당당하고 영리하게 그려지며, 때로는 권력자를 상징하는 호랑이을 조롱하거나 골탕 먹이는 존재로 등장한다.

호작도의 기원과 변천

호작도의 기원은 중국의 원나라 시기 표작도(豹鵲圖)에서 찾을 수 있다. 중국에서는 표범(豹)과 까치(鵲)가 함께 그려져 ‘기쁜 소식을 알린다(報喜)’는 뜻을 담았는데, 중국어로 ‘보(報)’와 ‘표(豹)’의 음이 같다는 점에서 비롯되었다는 해석이 있다. 이 그림이 우리나라에 전해지면서 표범은 호랑이로 대체되었다. 호랑이가 십이지간지의 인월(寅月), 즉 정월의 새로운 시작을 상징한다는 의미와 함께 호랑이를 집에 지니고 있으면 나쁜 액을 막는다는 믿음이 퍼지면서 민화로 유행했다.

이후 18세기 조선의 화풍에서 호작도는 한국적인 해학과 서민적 정서를 담아 변화했다. 중국식 입체감 대신 민화 특유의 평면적이고 단순한 구도, 그리고 어딘가 바보스럽고 익살맞은 호랑이와 당당한 까치의 조합은 한국 민화만의 독특한 미학을 완성했다.

|

▲호랑이와 까치(虎鵲圖), 신재현, 조선시대, 96.8×56.9cm, 리움박물관 소장 |

호작도: 까치와 호랑이의 상징적 의미

호랑이와 까치가 함께 등장하는 호작도(또는 작호도)는 조선 후기 민화의 대표적 주제로, 단순한 동물화가 아니라 길상과 액막이, 권력과 민중 등 다층적 상징을 담고 있다.

호작도에서는 작은 까치가 큰 호랑이를 조롱하거나 통제하는 구도가 자주 등장한다. 이는 민중의 지혜와 해학이 권력을 이길 수 있다는 희망적 메시지를 담고 있다. 그림을 통한 풍자는 조선시대 신분제 사회의 억압에 대한 서민의 불만과 소망을 안전하게 표출하는 방식이었다. 까치와 호랑이의 관계는 사회적 긴장과 카타르시스를 동시에 제공하는 한국 민화만의 예술철학이다.

한편 까치가 지저귀는 모습은 단순히 좋은 소식을 알리는 것뿐만 아니라 하늘의 뜻을 전하는 사자(使者)로서의 역할을 한다는 또 다른 해석이 있다. 한국 민속학에서는 까치가 마을을 지키는 서낭신의 명령을 받아 신의 손길이 미치지 못하는 곳까지 호랑이에게 신탁(神託)을 전달해 일을 대신하게 한다고 보았다. 호랑이와 까치는 한국인이 좋은 운을 빌고 복을 기원할 때 중요하게 여긴 신성한 동물로서 행운과 보호의 상징으로 여겨져왔다.

▲ 조선 말기 까치호랑이 민화|사진출처 한국콘텐츠진흥원|한반도에서 호작도는 단순한 길상화가 아니었다. 호랑이는 산신령의 심부름꾼으로서 신탁을 전하는 신성한 존재로, 까치는 서낭신의 사자로 해석되었다. 그림 속 바보 호랑이와 야무진 까치는 신분제 사회의 긴장과 민중의 소망, 그리고 권력에 대한 풍자를 담고 있다.

전통의 현대적 재해석: 호랑이와 까치의 문화적 파장

<케이팝 데몬 헌터스>의 더피와 서씨는 작호도의 상징 구조를 현대적으로 변주한다. 파란 호랑이는 단순히 주인공의 귀여운 반려동물이나 마스코트가 아니라 전통 민화가 품고 있던 해학과 사회적 메시지를 K-Pop 세계관에 녹여낸 존재다. 까치와 호랑이가 전하는 희소식과 액막이의 의미는 영화 속에서 메시지 전달자이자 위기를 극복하는 조력자로 구현되었다.

특히 더피의 푸른색은 전통 민화에서 볼 수 없던 색채로, 신비로운 분위기를 더해 한국적이면서도 세계적 감각을 동시에 충족시킨다. 호랑이라는 전통적 동물의 캐릭터성을 가지면서도 현대적으로 해석한 ‘귀여움’이 어떻게 세계 대중문화와 소통할 수 있는지를 보여주는 좋은 사례다.

늘 호랑이 머리 위에 앉아있는 까치 |사진출처 넷플릭스

늘 호랑이 머리 위에 앉아있는 까치 |사진출처 넷플릭스

한국 민화의 해학, K-Pop의 힘으로 재생하다

<케이팝 데몬 헌터스>의 파란 호랑이와 까치. 한국민화 호작도는 한국의 전통적 상징과 현대 대중문화가 어떻게 창의적으로 결합할 수 있는지를 보여준다. 권위에 대한 풍자, 민중의 희망, 길상과 액막이의 상징이 K-Pop이라는 세계적 언어를 만나 새로운 세대와 글로벌 팬들에게 사랑스러운 캐릭터로 살아났다. 전통은 박물관 속에만 머무는 것이 아니라 살아 움직이며 새로운 의미를 만들어낸다. 더피와 서씨가 그 증거이다.

[참고문헌]

Hou-mei Sung, ̏Chinese Tiger Painting and its Symbolic Meanings-PartⅠ: Tiger Painting of the Sung Dynasty", National Palace Museum Bulletin Vol.XXXIII, No.4, National Palace Museum, Sep-Dec. 1998.

윤열수, 『서민의 삶과 꿈, 그림으로 만나다』, 다섯수레, 2018.

윤열수, 『알고 보면 반할 민화』, 태학사, 2022.

윤진영, 『민화의 시대』, 디자인밈, 2021.

이어령, 『호랑이, 호랑이의 한중일 문화코드』, 생각의 나무, 2009.

정병모, 『민화, 가장 대중적인 그리고 한국적인』, 돌베개, 2014.

이 기사에 10개의 댓글이 달려 있습니다.

더피 돌아있는 눈이 너무 귀여워요. 좋은 기사 잘 봤습니다

이 글 덕분에 2회차는 두배로 재미있게 봤어요 감사합니다

김뮬란 교수님 지면을 통해 다시 뵙게 되어반갑습니다.

와.. 오랜만에 지면으로 다시 만난 교수님 글, 감사합니다. 자주 뵙길 !!

아름다운 내용이네요 감사합니다^^

요즘같이 정치로 인한 정신착란의 시기에 이런 심도깊은 문화기사로 잠시나마 정신적 힘듦을 달래봅니다. 고맙습니다.

좋은 내용 잘 읽었습니다.

흥미롭네요. 한번 봐야겠습니다.

팩트파인더에 문화기사까지:) 감사하게 잘 읽었어요

문화기사도 팩트파인더!!!

좋은 글 좋은 정보 잘 읽었습니다.